한국문학의 서정성을 대표하는 이순원 작가가 최근 한 편의 추리소설을 펴냈다.

아내 죽음의 숨겨진 비밀을 파헤치는 남편의 이야기를 담은 ‘박제사의 사랑’이다. 산 자가 기억하는 죽은 자, 그의 인생을 완벽하게 복원하기 위해 박제사는 아내에 대한 조각난 기억과 사실을 맞춰간다. 추리에 서정성을 더한 과감한 실험이 눈길을 끄는 작품으로 작가는 문학 장르의 새로운 경계에 도전하는 모습이다.

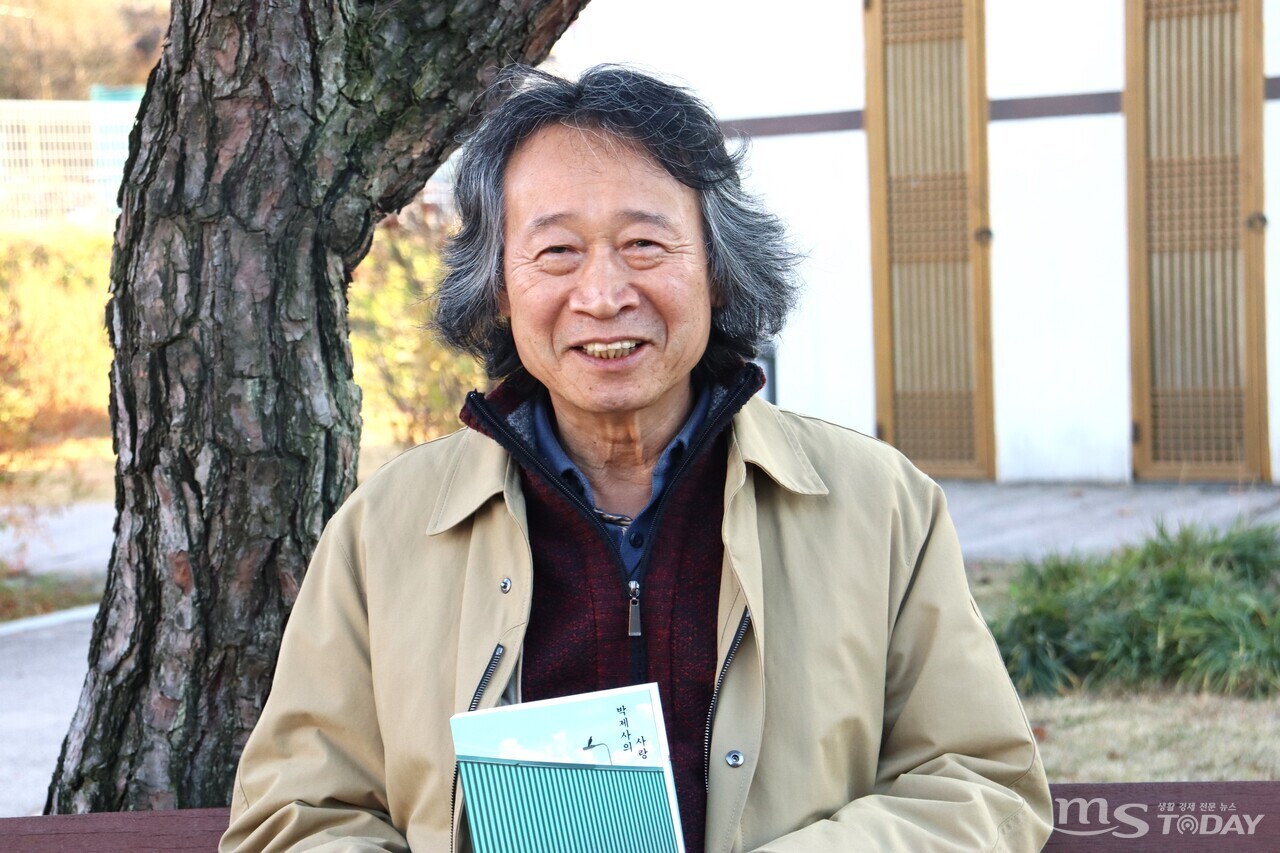

본지는 최근 이 작가가 촌장으로 있는 김유정문학촌에서 그를 만나 신간에 관한 이야기를 나눴다. 석양의 작가가 새로운 도전과 실험에 나선 까닭은 무엇일까.

서정성 짙은 작품으로 발자취를 남겨온 그가 추리소설을 쓴 까닭은 1992년으로 거슬러 올라간다. 당시 청년이던 이 작가는 ‘압구정동엔 비상구가 없다’는 장편 소설을 발표해 강원도에서 상경한 젊은 작가의 이름을 알렸다. ‘압구정동 오렌지족’이라는 말이 유행하며 한국의 천민자본주의가 거론되고 경기도에서는 연쇄살인 희생자가 발생하던 때다.

당시 작가는 사회성을 갖춘 추리소설을 쓰는 것이 목표였지만 정작 그의 작품을 다룬 기사나 평단에서는 이를 ‘추리소설’로 분류하지 않았다. 대신 ‘추리 기법의 소설’이라는 설명이 붙었는데 이 작가는 이것이 작가와 작품을 보호하기 위한 배려로 보였다고 했다.

“술을 마시고 운전하는 것이 음주운전인데 추리 기법으로 쓴 소설이 추리소설로 불리지 않는다는 점이 의아했죠. 마음 한편에 다시 멋진 추리소설을 쓰자는 마음을 먹게 됐습니다.”

그 결과가 이번 작품으로 꼭 30년이 걸렸다. 그만의 언어와 풍경의 서정성도 고스란히 담겼다. 보통의 추리소설은 잔인한 살해법으로 독자의 호기심을 유발하고 복수와 질투, 돈과 같은 제각각의 살해 동기와 음모로 긴장감을 유지한다. 그 때문에 미스터리가 해결되는 순간 책의 용도도 역할을 다한다.

하지만 이 같은 추리소설이 아니라 다시 읽고 싶은 추리소설을 만드는 것이 그의 바람이었다. 좋은 소설이 그렇듯 문학 작품엔 삶과 인생이 녹아있기 때문이다. 결말을 알고 다시 읽어도 등장인물들의 삶을 새롭게 곱씹는 가치가 담긴 것. 이런 바람이 담긴 ‘박제사의 사랑’을 들고 작가는 장르 소설로 저평가되는 추리소설과 문학판에 질문을 던진다. “이런 추리소설도 장르 소설이라 부르겠냐고”

“그 동물이 살아 가장 아름다웠던 시절의 모습으로 되살리는 곳”-‘박제사의 사랑’ 中

죽음에서 시작해 시간을 거슬러 살아있을 때의 모습을 구현하고자 한다는 점에서 추리와 박제는 유사한 부분이 있다. 특히 대상에 대해 충분히 이해하고 있어야 생전의 아름답던 모습으로 기억할 수 있게 된다는 부분이 그렇다. 하지만 박제사는 죽음을 다룬다는 이유로 다수의 소설이나 영화 속에서 범죄자의 이미지로 소모돼왔다. 영화 ‘양들의 침묵’, ‘싸이코’ 등에서도 잔인한 살인자로 등장하고 박제 자체도 엽기적인 행각으로 비춘다. 하지만 이 작가의 소설 속 박제사는 ‘살의’가 아닌 ‘사랑’으로 대상을 바라본다.

주인공 박인수는 친구 집에서 발견한 죽은 꿩을 보고 박제에 발을 들이게 됐다. 보석처럼 빛나는 무늬의 깃털을 가진 새가 버려지는 것이 아까웠다는 것이 그 이유다. 그는 또 부업으로 장례 지도사의 일을 했다. 대상은 다르지만 죽은 자를 아름답고 깨끗하게 보내기 위한 의식이라는 점에서 박제와 비슷하다. 사람을 천도하고 동물은 박제하는 방식으로 죽은 자를 기렸던 그가 아내의 인생을 돌아보며 삶을 복원해가는 것은 그에게 있어 당연한 애도의 과정이었을 것이다.

이 작가는 “박제사는 죽여서 하는 것이 아니라 죽은 짐승이 살았을 때의 가장 아름다운 모습으로 보존하는 직업”이라며 “오락이나 문학에서 박제사가 다뤄지는 측면에 억울한 부분이 있었던 것 같다”고 했다. 이어 “일의 숭고함과 자연의 아름다움 그리고 삶에 대한 이야기를 같이 하고 싶었다”고 덧붙였다.

‘박제사’는 5년 전 스웨덴의 사자 박제에서 처음 아이디어를 얻었다. 스웨덴 국왕 프레드리크 1세가 아끼던 사자가 죽자 박제를 명령했는데 박제사가 우스꽝스러운 모습으로 복원한 것이다. 당시 사자 부패가 진척됐고, 박제사는 생전 사자를 본 적이 없어 근처 교회의 목조 부조를 참고해 개를 닮은 사자 박제로 탄생하게 됐다. 이 작가는 이 사자가 300년이 지난 현재 관광상품으로 인기를 끄는 것을 보면서 영감을 얻었다.

이때 책의 1장 장례식장 장면에 해당하는 원고 50매를 단숨에 써 내려갔다. 이후 자료조사에만 5년이 걸렸다. 박제사가 흔치 않은 직업인 만큼 '실기 빼고 이론은 다 거쳤을 만큼' 연구, 박제를 조사한 목록 분류만 해도 110번에 이른다. 작품은 2021년부터 4번에 걸쳐 문학수첩에 연재했는데 마감 기일이 반년에 이르다 보니 연재와 수정을 거치며 만족스러운 결과물이 나왔다고 전했다. “원고를 쓰고 흡족한 경우는 드문데 이번 경우는 참 흡족했어요.”

‘박제사의 사랑’은 그가 김유정문학촌장에 재임(在任)하며 내놓은 두 번째 작품이다.

전업 작가로 두 편의 장편 소설을 내놓기에도 넉넉지 않은 시간. 하지만 그는 촌장직을 수행하면서 좋은 작품을 내는 것도 문학촌을 위한 일 중에 하나라고 말한다. 김유정문학촌이 창작의 산실이었음을 직접 보여주고 싶었던 뜻으로 풀이된다.

“장편 소설 하나를 출간하는 것은 하나의 산을 만드는 것과 같다고 볼 수 있어요. 내가 이뤄가는 문학의 산, 앞으로도 쓰는 일을 절대 게을리하지 않을 겁니다.”

[한승미 기자 singme@mstoday.co.kr]

[확인=윤수용 데스크]